共助社会づくりシンポジウム パネルディスカッション【2】 – 3

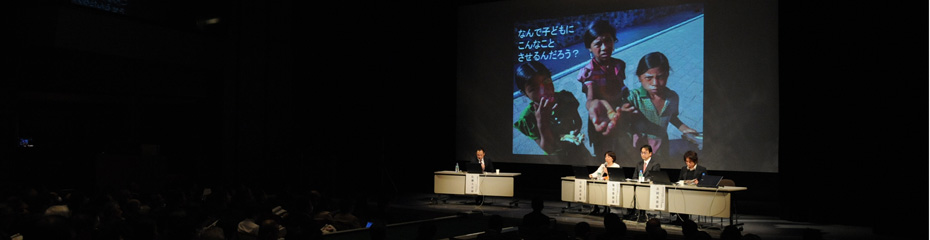

パネルディスカッション【2】 「共助社会の寄付文化 – その生まれ方と育て方」

目次

- 寄附の現状について

- 15年前と今を振り返って何が一番変化したか。

- これからの15年、何を見据えているのか。世の中の寄附に関する環境変化の予測等について

3. これからの15年、何を見据えているのか。世の中の寄附に関する環境変化の予測等について

【鵜尾氏】

まず、子どもたちが初めて体験する寄附が、少しがっかりしたものになっているという状況を、そろそろ止めないといけないのではないかと思っています。一人一人が自分の価値観に基づいて、社会の益になると思うことについて行動する経験をしその経験をシェアして、人との違いをお互いに知ること。これが社会貢献教育の本質だと思います。

2つ目は、売上の一部が寄附になったり、携帯電話で寄附しやすい仕組みがあったり、金融機関に協力してもらったり、一般の人たちと接点を持っている企業との連携が非常に大事になってくると思います。

3つ目は、財産等の一部を社会に還元したい、一部ならNPOに寄附しても良い、という方を支える制度が必要なのではないかと思います。新しいお金の流れができることは、資本主義社会の1つです。しかしもう1つあるとすれば、これからは共感型資本主義と言えます。共感に基づくキャッシュフローが生まれ、目に見えないところで社会のためにファインプレーをする人達が、たくさん出る社会を実現できるかどうかが、これからの寄附社会の1つのポイントだと思います。

休眠預金についても、社会を変えていく、1つの新しいお金の流れになるのではないかと思っています。

【岩附氏】

市民、企業、色々な人たちが寄附社会を作っていくことをしないといけないと思います。寄附をすることと、社会にとって良い商品を選ぶ目を持つことが、市民の求められていることなのではないかと思っていますし、 市民の期待に応える製品をビジネスで作っていくことが重要です。実際に寄附をいただいたり、参加してもらうことで、変えることができるのだという事を自分自身が実感したので、市民参加がこれから大事であり、寄附という意味でも非常に大事になってくると思います。

寄附が増えることのメリットは、民間の「公」に対して使えるお金が増えることだと思います。ファンドレイジングを行って、人間関係を構築していくことで、自分たちが本当に必要だと思う「公」を作っていくことができると思います。

【長岡氏】

問題を抱えていてもいなくても、全員に解決しなければならない社会問題があって、解決すべき人間たちがここにいるということを、しっかりと伝えていく時代にしていかなければなりません。

活動に参加しろというのは難しくても、寄附という形で参加することは一番用意ではないかと思います。NPOが寄附者を集めるためには、発見・誘導がとても大事です。発見・誘導した後に、協働という期間があり、その人たちの継続・定着ということを考えて行動していくべきだと思います。

NPOは、長期間継続して支援してくれる本物の支援者を手にすることが必要であり、そのためには、NPOに対する同情寄附から期待投資に変えていかなければならないと思っております。

【佐藤氏】

継続的にNPOが情報発信をして、満足していただいて、応援してくださるということをずっとやり続けるためにも、継続寄附の仕組みが大事だと思います。

踏み出すかどうかは我々次第だと思っておりますので、これに向かって、次の15年間の歩みを進めたいと思います。

|

|